Wahrnehmung in der Landwirtschaft

Identifikation von Abhängigkeiten

Landwirtschaftliche Betriebe besitzen umfangreiche Abhängigkeiten von Ökosystemleistungen. Eine Risikoquelle ergibt sich hieraus, wenn diese Leistungen durch den Rückgang der biologischen Vielfalt beeinträchtigt oder vollständig unterbrochen werden. In solchen Fällen entstehen naturbezogene Risiken, die sich direkt auf die Ertragsstabilität und langfristige Produktionsfähigkeit auswirken können.

Ein prägnantes Beispiel ist die Bestäubung durch Insekten. Der Rückgang der Wildbestäuber – verursacht durch Lebensraumverlust (z. B. durch Flächenversiegelung), Pestizideinsatz (insbesondere Neonicotinoide) und den Klimawandel – führt zu einer Beeinträchtigung dieser Ökosystemleistung. Kulturen wie Äpfel, Kirschen und teilweise Raps sind auf die Bestäubung durch z. B. Bienen angewiesen – die Hauptkulturen in Deutschland wie Getreide, Mais und Kartoffeln allerdings nicht. Grundsätzlich besteht also eine Abhängigkeit in der Landwirtschaft, einem Risiko durch den Verlust an Bestäubern ist aber nur ein kleiner Teil der hiesigen Landwirtschaft ausgesetzt.

Ein weiteres Beispiel betrifft die Bodengesundheit, insbesondere die Bildung und Erhaltung von Humus. Humus entsteht durch die Zersetzung organischer Substanz durch Bodenorganismen wie Regenwürmer, Pilze und Mikroben. Intensive Bodenbearbeitung, der Anbau von Monokulturen und der Einsatz chemischer Düngemittel können diese Organismen schädigen und die Humusbildung hemmen. Der Verlust dieser biologischen Aktivität führt zu einer Verschlechterung der Bodenstruktur sowie geringerer Wasserhaltekapazität und Nährstoffverfügbarkeit – mit direkten Folgen für die Ertragsfähigkeit. Das Biodiversitätsrisiko ergibt sich hier aus der Abhängigkeit von einem gesunden Bodenökosystem, das durch den Rückgang der biologischen Vielfalt in seiner Funktionalität eingeschränkt wird.

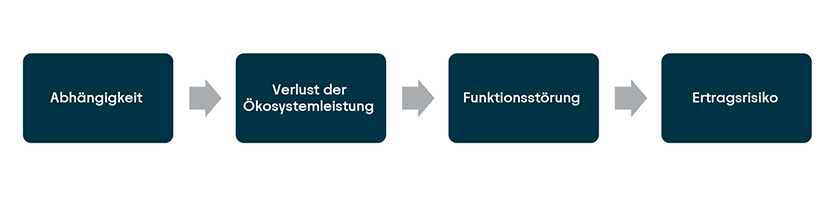

Diese Beispiele verdeutlichen, dass naturbezogene Risiken nicht nur ökologische, sondern auch betriebswirtschaftliche Relevanz besitzen. Sie entstehen entlang einer klaren Wirkungskette:

Verlust von Ökosystemleistungen

Das Risiko potenzieller Ertragseinbußen infolge des Verlusts an Ökosystemleistungen wird in bestimmten Produktionssystemen als zunehmend relevant eingeschätzt, auch wenn die aktuelle Verfügbarkeit von validen Daten lediglich Tendenzen aufzeigt.

„Die Insektenbiomasse ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, was unbestritten ist. In der Folge kann es dazu kommen, dass die verbleibenden Vögel die wenigen Insekten zusätzlich dezimieren, wodurch in bestimmten Produktionssystemen die notwendige Bestäubungsleistung nicht mehr gewährleistet werden kann.“

Prof. Dr. Nils Borchard

Head of Research and Innovation

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG)

Derzeit werden in der EU bereits Konzepte und Methoden in wissenschaftlich begleiteten Projekten erprobt, doch eine Erfassung basierend auf harmonisierten Indikatoren und Metriken, welche die Zusammenhänge auf Betriebsebene abbildet, steht aus. Eine Risikobewertung wird aktuell zumeist nur auf Basis indirekter Indikatoren durchgeführt, etwa anhand der Fragmentierung von Landschaften, die über GIS-Daten oder Satellitenbilder erfasst wird. Projekte wie BioMonitor4CAP (Exkurs in Kapitel 4) oder internationale Initiativen zur Standardisierung von Biodiversitätsindikatoren arbeiten derzeit an der Entwicklung von Bewertungsgrundlagen. Der High Nature Value Indikator, mit dem strukturelle Landschaftsmerkmale erfasst werden, sowie der Bird Index, der Rückschlüsse auf die ökologische Qualität ganzer Regionen zulässt, können hier zukünftig relevante Indikatoren werden.

Hinweise auf entsprechende Zusammenhänge zeigen sich bereits in Regionen mit wiederkehrenden Extremwetterereignissen, etwa durch längere Dürreperioden wie in Ostdeutschland, wo bereits Ertragseinbußen1 beobachtet werden können. Auch wenn diese Entwicklungen bislang primär mit klimatischen Veränderungen in Verbindung gebracht werden, ist davon auszugehen, dass der schleichende Verlust an biologischer Vielfalt diese Effekte verstärkt. Durch die Degradierung der bewirtschafteten Böden schwindet deren Fähigkeit, Wasser langfristig zu halten und den Pflanzen verfügbar zu machen. Der Verlust von Ökosystemleistungen wird mittelfristig als relevanter Faktor für die wirtschaftliche Stabilität und Kreditwürdigkeit landwirtschaftlicher Betriebe wahrgenommen.

„In ostdeutschen Regionen, die besonders häufig von Trockenheit betroffen sind, lassen sich die Entwicklungen der letzten Jahre gut nachvollziehen. Ein Blick in die Ernteberichte der letzten Jahre zeigt eine Abnahme der durchschnittlichen Getreideernte um knapp 10 Prozent. Ein relevanter Faktor dabei ist sicherlich die sich zuspitzende Klimakrise.“

Michael Berger

Referent für nachhaltige Landwirtschaft

World Wide Fund for Nature Deutschland

Auswirkung regulatorischer und gesellschaftlicher Veränderungen

Regulatorische Veränderungen, getrieben durch den Verlust von Ökosystemleistungen, beeinflussen die Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher Betriebe auf unterschiedliche Weise. Veränderungen politischer Vorgaben wie Umweltauflagen oder Subventionskriterien sind in der Regel absehbar. Transitorische Risiken treten daher kaum in Form von Ad-hoc-Schocks auf, wie es bei physischen Risiken z. B. durch Überschwemmung der Fall ist. Entgegen der Wahrnehmung innerhalb der Banken sieht sich die Landwirtschaft zunehmend mit transitorischen Risiken in Bezug auf regulatorische und politische Vorgaben konfrontiert. Ein zentrales Beispiel ist die Düngeverordnung (DüV), die Landwirte verpflichtet, insbesondere in nitratbelasteten Gebieten den Einsatz von Stickstoffdünger um bis zu 20 % zu reduzieren. Solche Vorgaben stellen einen wirtschaftlichen Einflussfaktor dar, vor allem, wenn sie mit immer kürzeren Fristen geändert werden.

„Wenn bestimmte Züchtungsmethoden oder -technologien nicht zugelassen oder umgesetzt werden – sei es durch explizite Verbote oder durch das bewusste Nicht-Angehen bestimmter Themen auf nationaler Ebene – hat das Auswirkungen für die Landwirtschaft. Auch wenn diese Einschränkungen nicht immer als Verbot bezeichnet werden, führen sie faktisch dazu, dass Innovationen nicht zur Anwendung kommen.“

Steffen Pingen

Leiter Fachbereich Umwelt/Nachhaltigkeit

Deutscher Bauernverband e. V.

Quelle: Gero Breloer

Eine Wahrnehmung für die Problematik regulatorischer Eingriffe – etwa durch Umweltauflagen oder Marktanpassungen – konnten wir nur in wenigen unserer Interviews mit Banken feststellen. Gleichzeitig bieten diese Herausforderungen auch Chancen: Eine proaktive Umstellung auf umweltschonende Bewirtschaftungssysteme mit reduziertem Düngemitteleinsatz kann nicht nur regulatorische Risiken abfedern, sondern auch die Resilienz gegenüber physischen Risiken stärken. Durch Maßnahmen wie Zwischenfrüchte und humusfördernde Bodenbewirtschaftung wird die Landwirtschaft widerstandsfähiger gegenüber Klimafolgen wie z. B. Wasserknappheit. Ertragsrückgänge können zudem ebenfalls minimiert werden.

Durch gesellschaftliche Trends und die Veränderung von Konsumpräferenzen wie einer gesteigerten Nachfrage nach pflanzlichen Eiweißen oder Bio-Lebensmitteln entstehen neue Chancen für Agrarbetriebe. Diese sind jedoch auch mit Investitionsrisiken und Marktunsicherheiten verbunden. Der Regulator kann hier unterstützend wirken, wenn er finanzielle Anreize zur Umstellung der Betriebsstrukturen bietet. Entscheidend bleibt jedoch, ob neue Produktionssysteme wirtschaftlich tragbar sind und ob eine Umstellung für die Landwirtinnen und Landwirte finanzierbar ist. Solche Anpassungen erfordern nicht nur agronomisches Know-how, sondern auch betriebliche Veränderungen. Betriebe investieren in spezialisierte Maschinen und Technik, die auf bestimmte Kulturen und Bewirtschaftungsformen ausgelegt sind. Diese Investitionen amortisieren sich häufig erst über Zeiträume von 10 bis 15 Jahren. Eine kurzfristige Umstellung auf neue Kulturen wie Körnerleguminosen kann daher wirtschaftlich riskant sein, wenn die vorhandene Technik nicht kompatibel ist oder zusätzliche Anschaffungen notwendig werden.

„Wenn Landwirtinnen und Landwirte neue Kulturen in ihre Fruchtfolgen integrieren, bedeutet das nicht automatisch, dass auch die entsprechenden Vermarktungsstrukturen oder Verarbeitungsmöglichkeiten vorhanden sind. Absatzmärkte und Produktionsbetriebe für neue Kulturen müssen sich erst einmal etablieren und Lieferketten aufgebaut werden.“

Dr. Hella Kehlenbeck

Leiterin Institut für Strategien und Folgenabschätzung

Julius-Kühn-Institut

Hinzu kommt, dass für neue Kulturen oft keine etablierten Lieferketten oder Abnehmernetzwerke bestehen. Während für klassische Marktfrüchte wie Weizen oder Mais gut funktionierende Absatzstrukturen vorhanden sind, müssen diese für alternative Kulturen erst neu aufgebaut werden. Das betrifft sowohl die Verarbeitungskapazitäten als auch die Logistik und die Vermarktung. Ohne verlässliche Abnehmer und stabile Preise ist es für Landwirtinnen und Landwirte schwer, das wirtschaftliche Risiko einer Umstellung zu tragen – selbst wenn der gesellschaftliche oder ökologische Nutzen außer Frage steht. Eine erfolgreiche Transformation erfordert daher nicht nur Anpassungen auf dem Acker, sondern auch koordinierte Entwicklungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.