Schließen der Wissens- und Datenlücken

Abhängigkeiten von Ökosystemleistungen sind komplex, miteinander verflochten und lassen sich schwer differenziert betrachten. Agrarverbände weisen darauf hin, dass eine isolierte Betrachtung einzelner Abhängigkeiten kaum möglich ist und die Einschätzung konkreter Risiken dadurch erschwert wird.

Bei einer ausschließlichen Nutzung von ENCORE besteht für Banken die Gefahr, aus einer vorhandenen Abhängigkeit ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Eintrittswahrscheinlichkeit oder der aktuellen Leistungsfähigkeit der Ökosysteme direkt ein Risiko abzuleiten. Ein Risiko im finanzwirtschaftlichen Sinne ergibt sich jedoch erst, wenn bestimmte Key Performance Indicators (KPI) negative Veränderungen aufweisen, etwa durch einen tatsächlichen Rückgang der Bestäuberpopulationen oder eine Bodendegradierung. Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität adressieren in der Regel genau diese KPI. Sie wirken stabilisierend auf die zugrunde liegenden Ökosystemleistungen. Die Risikosteuerung sollte daher nicht allein auf der Existenz von Abhängigkeiten basieren, sondern auf der quantitativen Bewertung der ökologischen Leistungsfähigkeit.

Für eine effektive Integration in die Risikomodelle von Banken müssen Indikatoren nicht nur entwickelt, sondern auch flächendeckend messbar gemacht werden. Aktuell gibt es verschiedene Modellprojekte in der wissenschaftlichen Forschung, die genau diese Strukturen erproben – teils in enger Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen und Finanzdienstleistern. Diese Pilotprojekte liefern wertvolle Erkenntnisse zur Operationalisierung von Biodiversitätsmetriken und können als Grundlage für eine breitere Implementierung dienen.

Exkurs: Forschungsprojekt Biomonitor4CAP arbeitet an der Implementierung standardisierter und skalierbarer Methoden

Im Forschungsprojekt BioMonitor4CAP werden neue Indikatoren, Technologien und Bewertungsansätze entwickelt, die es ermöglichen, relevante Artengruppen Landschaftsstrukturen und deren Funktionalität quantitativ und qualitativ zu erfassen – und zwar auf Betriebsebene ebenso wie auf regionaler und europäischer Ebene. Das Projekt vereint 24 Partner verschiedener wissenschaftlicher Fachgebiete aus 10 europäischen Ländern sowie Peru.

BioMonitor4CAP verfolgt einen methodisch vielfältigen Ansatz, der klassische Indikatoren mit innovativen Technologien kombiniert. Ziel ist es hierbei, robuste, kosteneffiziente und praxisnahe Lösungen zum Monitoring der landwirtschaftlichen Fläche zu entwickeln.

Zu den etablierten Methoden in BioMonitor4CAP zählen:

- Artenzählungen (z. B. Vögel, Insekten)

- Habitatkartierungen

- Bodenanalysen

Diese liefern Basisdaten, sind jedoch oft zeit- und ressourcenintensiv. BioMonitor4CAP nutzt sie als Referenzsysteme, um neue Technologien zu validieren.

Weiterentwicklung der Artenzählung

Ein innovativer Schwerpunkt liegt auf der akustischen Erfassung von Biodiversität. Mithilfe von Audiorekordern werden Tierstimmen (z. B. Vogelgesang, Insektenlaute) aufgezeichnet und mit KI-gestützten Algorithmen ausgewertet. Diese Methode erlaubt eine kontinuierliche, automatisierte Erfassung der Artenvielfalt und der Herleitung ihrer Funktionalitäten, welche zur Bewertung von Risiken bedeutend sind – auch in schwer zugänglichen Gebieten.

Neue Technologien für die KI-unterstützten Habitatkartierungen

Satelliten- und Drohnendaten liefern Informationen über:

- Vegetationsstrukturen

- Blühphasen

- Landnutzungsänderungen

Diese Daten werden mit Biodiversitätsindikatoren verknüpft, um räumliche Muster von Artenvielfalt und Risiko-Hotspots zu identifizieren.

DNA-gestützte Durchführung von Bodenanalysen

Durch die Analyse von Umwelt-DNA (z. B. aus Boden- oder Wasserproben) können Arten nachgewiesen werden, ohne eine direkte Beobachtung durchführen zu müssen. Diese Methode kann speziell das Vorhandensein und die Diversität schwer erfassbarer Arten, insbesondere dem Bodenmikrobiom, bestätigen.

Projektziele und -durchführung

Ziel des Projekts ist die Integration der Datenquellen in ein gemeinsames System zur Entwicklung von Vorhersagemodellen, die Veränderungen von Biodiversität und deren Funktionalität infolge von Bewirtschaftungsverfahren, vom Klima und von Standortvoraussetzungen simulieren. Die Modelle werden für die Durchführung von Risiko- und Szenarioanalysen zur Herleitung von Biodiversitätsverlusten und zur Wirkungsmessung agrarpolitischer Maßnahmen verwendet.

In allen Projektregionen werden landwirtschaftliche Betriebe, Behörden und NGO eingebunden, um die flächendeckende Praxistauglichkeit der entwickelten Indikatoren und Instrumente zu bestätigen. Eines der zentralen Ziele von BioMonitor4CAP ist die Berücksichtigung der Ergebnisse in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union. Die entwickelten Indikatoren – ergänzt durch ein flächendeckendes Monitoring – sollen maßnahmenbasierte und wirkungsbezogene Fördermaßnahmen ermöglichen und transparente Erfolgskontrollen etablieren. Hierüber können im Agrarbereich zielgerichtet Biodiversitätsanreize geschaffen werden.

Das Projekt bietet mittel- und langfristig auch für Kreditinstitute die Möglichkeit, standardisierte Indikatoren zur Erfassung von Biodiversität zu nutzen. So können Bankhäuser bestehende Instrumente im eigenen Risikomanagement ergänzen und weiterentwickeln.

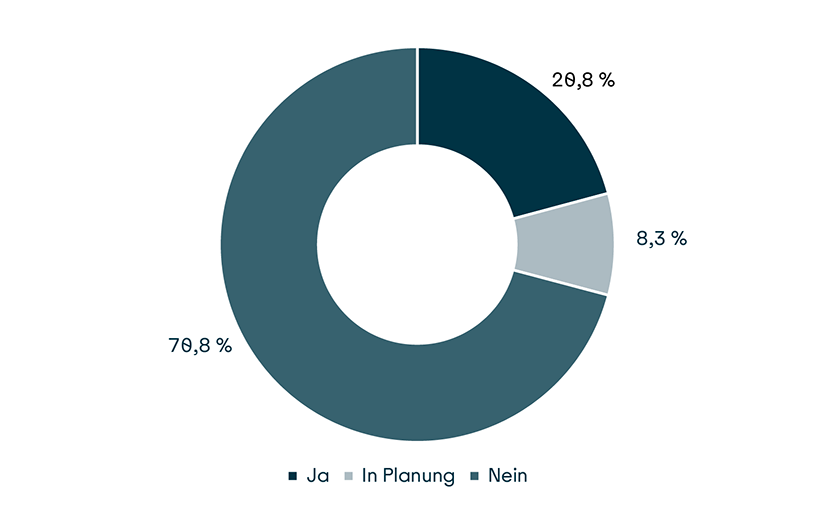

Ebenso relevant ist ein Verständnis der geförderten Maßnahmen von Banken bei ihren landwirtschaftlichen Kreditnehmenden sowie die Wirkung, die entsprechende Maßnahmen erzielen. Aktuell findet die Honorierung von biodiversitätsfördernden Maßnahmen bankseitig kaum statt (vgl. Abbildung 14). Hier bieten Projekte wie BioMonitor4CAP große Potenziale zur Etablierung. Kreditinstitute verfolgen durch die Berücksichtigung der Biodiversität eine intrinsische Motivation zur Verringerung naturbezogener Risiken innerhalb eigener Portfolien.

Die GLS Bank nutzt als aktuellen Best-Practice-Ansatz bei der Integration naturbezogener Risiken in ihre Portfoliosteuerung eine Vielzahl an Tools und Datenquellen. Dazu zählen der VR-ESG-Risiko-Score von parcIT, das Tool ENCORE zur Bewertung naturbezogener Abhängigkeiten sowie zukünftig auch der WWF Risk Filter für Portfolioanalysen und branchenspezifische Anpassungen. Ergänzend fließen standortbezogene Risikoanalysen auf Basis von Postleitzahlen sowie geprüfte Biodiversitätsdaten aus Öko-Zertifizierungen wie Demeter oder Bioland in die Bewertung ein. Auf Einzelfinanzierungsebene erfasst die GLS Bank zudem begleitende Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Biodiversität. Im Landwirtschaftsgeschäft sind das zum Beispiel die Errichtung von Agroforstsystemen und Streuobstwiesen, der Anbau von Mischkulturen oder Zwischenfrüchten sowie der Erhalt von Grünstreifen. Diese Kombination ermöglicht eine differenzierte Einschätzung ökologischer Risiken entlang der Kreditvergabeprozesse.

Im Kontrast zur angegebenen hohen Relevanz physischer Risiken steht die aktuell nur gering ausgeprägte Honorierung biodiversitätsfördernder Maßnahmen der von uns befragten Banken insgesamt. Über 70 % der Institute geben an, aktuell keine entsprechenden Maßnahmen zu fördern. Nur 9,5 % honorieren Maßnahmen ihrer landwirtschaftlichen Kreditnehmenden im Sinne eines reduzierten Pestizideinsatzes. Immerhin 23,8 % der Banken fördern wassersparende Bewässerungstechniken ihrer Kreditnehmenden.

Gibt es in Ihrem Haus spezielle Kreditprodukte, die biodiversitätsfördernde Maßnahmen honorieren?