Praxis im Bankensektor

Aktuelle Berücksichtigung in Geschäftsprozessen

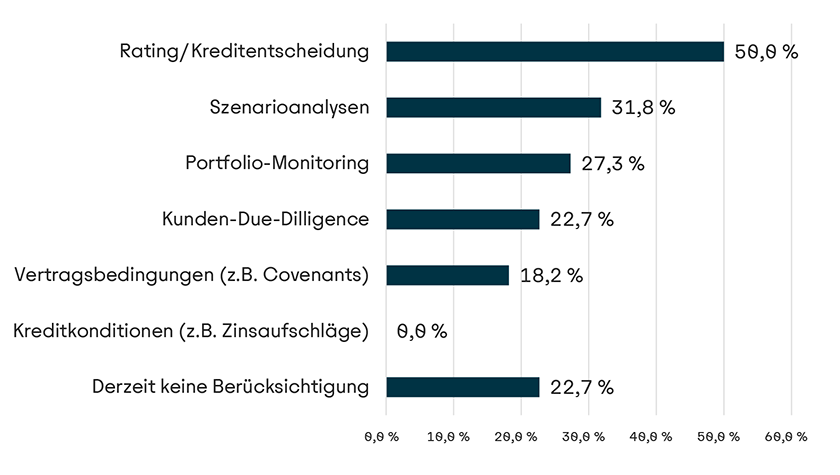

Konkrete Ausfallwahrscheinlichkeiten werden mittels Stresstests und Szenarioanalysen – wie durch die jüngsten EBA-Leitlinien definiert – errechnet. Eine andere Möglichkeit für deren Erhebung ist eine vorgelagerte Kunden-Due-Diligence-Prüfung. Auch ein Assessment der Risiken auf Finanzierungsebene im Rahmen eines Ratings in der Kreditentscheidung oder den Vertragsbedingungen stellen mögliche Kalkulationsmethoden dar. Ein relevanter Teil der Befragten berücksichtigt naturbezogene Risiken in verschiedenen Bereichen der Kreditprozesse, etwa im Rahmen einzelner Kreditentscheidungen, Szenarioanalysen oder des Portfolio-Monitorings (vgl. Abbildung 7).

In welchen Bereichen Ihrer Kreditprozesse werden naturbezogene Risiken berücksichtigt? (Mehrfachnennungen möglich)

Etwa die Hälfte der Befragten berücksichtigt naturbezogene Risiken im Rahmen eines Ratings der Kreditnehmenden, das in die Kreditentscheidung einfließt. Dies stellt die am weitesten verbreitete Form der Berücksichtigung dar. Nur ungefähr 30 % der Institute geben an, dass sie bereits Szenarioanalysen oder ein Portfolio-Monitoring (27,3 %) durchführen, in denen entsprechende Risiken Berücksichtigung finden.

40,9 % der befragten Institute integrieren naturbezogene Risiken bereits systematisch in ihre ESG-Risikoanalyse landwirtschaftlicher Kreditnehmender und weitere 22,7 % planen die Implementierung. Dies deutet auf ein wachsendes Bewusstsein hin, gleichzeitig aber auch auf die Notwendigkeit klarer Bewertungsstandards und verfügbarer Daten, da eine Einpreisung der Risiken noch nicht stattfindet (vgl. Abbildung 5).

Banken benötigen für die eigene Risikosteuerung zwei Dinge: Zum einen sind dies Rahmen- und Regelwerke, unter denen ein qualifiziertes und quantitatives Assessment durchgeführt werden kann, zum anderen Daten, die Ökosystemleistungen, Abhängigkeiten und Einflussfaktoren realitätsnah abbilden können und innerhalb der definierten Rahmenwerke nutzbar sind. In den zurückliegenden Jahren haben sich bereits verschiedene Rahmenwerke und Tools zur Erfassung naturbezogener Risiken aus Finanzierungsperspektive etabliert.

Welche Rahmenwerke gibt es bereits?

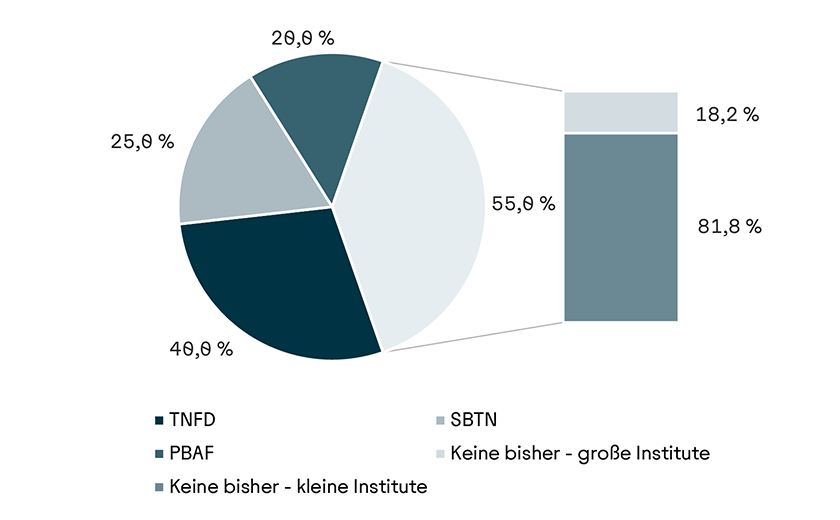

Zur Unterstützung bei der Erfassung und Bewertung von naturbezogenen Risiken stehen international etablierte Rahmenwerke zur Verfügung. Die Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) entwickelt Berichtsstandards zur Offenlegung der Risiken. Die Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) richtet sich gezielt an Finanzinstitute und bietet Methoden zur Bewertung der Biodiversitätsauswirkungen eigener Finanzierungen. Ergänzend liefern die Science-Based Targets for Nature (SBTN) wissenschaftlich fundierte Leitlinien zur Integration ökologischer Grenzen in unternehmerische Strategien.

Wir haben die Bankinstitute im Rahmen unserer Umfrage nach ihrer Nutzung freiwilliger Rahmenwerke sowie von Tools für ihre Bewertung von naturbezogenen Risiken im Kontext ihrer Agrarfinanzierungen befragt.

Welche freiwilligen Rahmenwerke nutzt Ihr Institut oder zieht deren Nutzung in Betracht?

Die Auswertung zeigt, dass über die Hälfte der Institute (55 %) aktuell keine freiwilligen Rahmenwerke nutzt, um die Abhängigkeiten und daraus resultierenden Risiken zu messen. Eine nähere Betrachtung der befragten Banken sowie deren Gruppierung in Institute mit einer Bilanzsumme < 30 Mrd. Euro (kleine Institute) und Banken mit einer Bilanzsumme > 30 Mrd. Euro (große Institute) liefern hier weitere Einblicke. Der absolute Großteil der Banken, die keine freiwilligen Rahmenwerke nutzen, sind vergleichsweise kleine Institute mit einem regionalen Geschäftsfokus.

Bankhäuser, die einen internationalen oder deutschlandweiten Fokus haben, nutzen zum Großteil bereits eines oder mehrere der genannten Rahmenwerke und die darin enthaltenen Methodiken. Grund hierfür ist im Wesentlichen die Umsetzung der Verbandsvorgaben zur Risikoerfassung in der Kreditvergabe in den Filialbanken zur Befragung und Erfassung von ESG-Risiken von landwirtschaftlichen Kreditnehmenden. Ein Assessment von naturbezogenen Risiken in diesen Bankhäusern wird standardmäßig im Rahmen der verbandsweit konzipierten ESG-Scores auf Ebene der Kreditnehmenden durchgeführt.

„Wir sehen als Verband die Bedeutung von Biodiversität für die Wirtschaft und den Finanzsektor. Wir wollen dazu beizutragen, dass sich das Thema weiterentwickelt. Einige unserer Mitgliedsinstitute – vor allem die größeren – adressieren Biodiversität bereits aktiv. Für kleinere Banken ist es häufig noch herausfordernd. Wir möchten daher das gegenseitige Lernen in diesem Bereich fördern – zum Beispiel durch Angebote zum Erfahrungsaustausch für interessierte Mitglieder.“

Claudia Kister

Sustainable Finance Director

Bundesverband deutscher Banken (BdB)

Viele Bankhäuser nutzen diese eigens konzipierten ESG-Scores für den Agrarsektor derzeit primär als ergänzendes Instrument zur Bonitätseinschätzung. Die Landwirtschaft wird aktuell in vielen ESG-Ratings und Scoringmodellen eher schwach bewertet bzw. weist in vielen Tools eine große Abhängigkeit von Ökosystemleistungen auf. Es bildet sich eine wachsende Relevanz der ESG-Scores als strategisches Steuerungsinstrument heraus, das künftig stärker in die Kreditprozesse integriert werden kann (vgl. Abbildung 7). Gleichzeitig bietet die Landwirtschaft vielfältige Ansätze zur Risikomitigation, die im Kreditdialog berücksichtigt werden sollten, auf die in Kapitel 4.2 eingegangen wird.