Bewertungsprozesse und Datengrundlage

Bei der Bewertung von naturbezogenen Risiken ihrer Kreditnehmenden greifen Banken auf verschiedene Datenquellen zurück. Diese Daten helfen, die potenziellen Risiken der Finanzierung zu verstehen und zu bewerten.

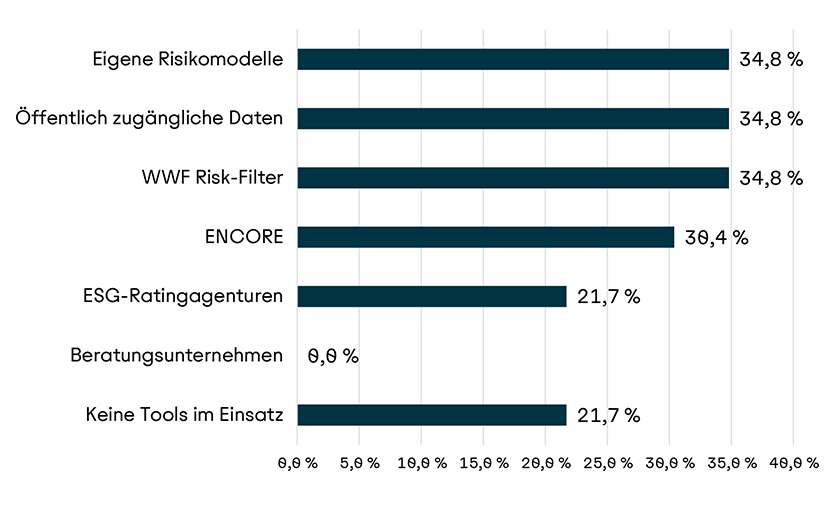

Ungefähr 35 % der von uns befragten Banken nutzen eigene Risikomodelle wie ESG-Scores sowie öffentlich zugängliche Daten zur Bewertung von naturbezogenen Risiken in ihrem Agrarportfolio. Auf die Informationen von ESG-Ratingagenturen greift dahingegen nur rund ein Fünftel (21,7 %) zurück.

Welche Tools oder Datenquellen verwendet Ihr Institut zur Bewertung naturbezogener Risiken im Agrarportfolio?

Banken nähern sich der Bewertung von naturbezogenen Risiken in ihrem Portfolio sektorbezogen. Ein zentrales Instrument hierbei ist aktuell das Tool ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), das sektorspezifisch Abhängigkeiten von natürlichen Ressourcen identifiziert. Für die Landwirtschaft weist ENCORE besonders hohe Abhängigkeiten aus – etwa durch Frischwassernutzung sowie Boden- und Wasserverschmutzung. ENCORE unterscheidet derzeit allerdings nicht nach Standorten der finanzierten Kreditnehmenden. Ein landwirtschaftlicher Betrieb in Deutschland wird daher ähnlich wie ein Betrieb in Brasilien oder Indonesien eingewertet, obwohl in der EU Wasserschutzvorgaben sowie das landwirtschaftliche Fachrecht zum Bodenschutz Anwendung finden. Die Schwierigkeit der Banken liegt im Wesentlichen in der Nutzung von Daten, die eine hinreichende Grundlage für die Messung relevanter Risiken darstellen.

Exkurs: Datenanbieter im Kontext von naturbezogenen Risiken in der Landwirtschaft

Im Rahmen der Bewertung entsprechender Risiken im Landwirtschaftssektor kommt der Verfügbarkeit und Qualität von Daten eine zentrale Rolle zu. Unternehmen und Finanzinstitute sind darauf angewiesen, fundierte Informationen zu nutzen, um die Abhängigkeiten landwirtschaftlicher Aktivitäten von Biodiversität und Ökosystemen zu verstehen. Um die Abhängigkeiten in ein bestehendes oder künftiges Risiko zu überführen, ist außerdem ein Verständnis der Übertragungskanäle erforderlich.

Datenanbieter im Bereich Biodiversität und nachhaltige Landnutzung lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen:

Anbieter von Rohdaten und Umweltinformationen

Diese Gruppe stellt umfassende Datensätze zur Verfügung, die als Grundlage für weiterführende Analysen dienen:

Das Thünen-Institut stellt Landnutzungsdaten und Informationen zu Biotoptypen bereit, insbesondere zu Waldökosystemen, Agrarlandschaften und Bodenbiodiversität. Es nutzt systematische Erhebungen wie die Bundeswaldinventur, die Boden- und Waldzustandserhebung sowie das forstliche Umweltmonitoring, um langfristige Veränderungen und deren ökologische Treiber zu analysieren. Diese Daten fließen unter anderem in den „Faktencheck Artenvielfalt“ ein – ein umfassendes Überblickswerk zur biologischen Vielfalt in Deutschland, das Trends, Risiken und Handlungsempfehlungen aufzeigt.

Die Global Biodiversity Information Facility (GBIF) ist ein internationales Netzwerk, das den freien Zugang zu wissenschaftlichen Daten über die weltweite Artenvielfalt ermöglicht. Es stellt über drei Milliarden einzelne Datenpunkte aus mehr als 110.000 Datensätzen bereit, die aus Sammlungen, Beobachtungen und Forschungsprojekten stammen. Die Daten umfassen Informationen zu Vorkommen, Verbreitung und Taxonomie von Arten und dienen als Grundlage für Forschung, Naturschutz, Umweltplanung und politische Entscheidungsprozesse weltweit.

Bloomberg ESG Data Services bietet Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitsdaten, die Unternehmen und Investoren bei der Bewertung von Umwelt- und Naturrisiken unterstützen. Die Plattform integriert Daten zu fortwirtschaftlichen Produkten, Wasserstress, Landnutzung und Biodiversitätsauswirkungen in ihre ESG-Datenmodelle und ermöglicht so fundierte Analysen zu naturbezogenen Risiken und Chancen. Diese Daten stammen aus geprüften Quellen wie Unternehmensberichten, CDP-Daten und wissenschaftlichen Studien und werden durch Bloomberg-eigene Qualitätskontrollen validiert.

Anbieter von Risikoanalysen und Bewertungsmodellen

Diese Anbieter konzentrieren sich unter anderem auf die Bewertung biodiversitätsbezogener Risiken und deren Integration in unternehmerische Entscheidungsprozesse gemäß LEAP-Ansatz (Locate, Evaluate, Assess, Prepare) der TNFD (Task Force on Nature-related Financial Disclosures):

ENCORE stellt Biodiversitätsdaten bereit, die Unternehmen und Finanzinstitutionen helfen, ihre Abhängigkeiten und Auswirkungen auf Ökosystemleistungen zu bewerten. Es verknüpft über 270 wirtschaftliche Aktivitäten mit relevanten Ökosystemleistungen und zeigt auf, wie sich Umweltveränderungen auf Geschäftsmodelle auswirken können. Das integrierte Biodiversitätsmodul ermöglicht zusätzlich die Analyse von Risiken wie Artenverlust und ökologischer Degradierung entlang von Lieferketten und Portfolien.

Sustainable1 (S&P Global) ist eine zentrale Nachhaltigkeitsplattform von S&P Global. Sie bietet umfassende ESG- und Nachhaltigkeitsdaten, Analysen und Ratings, um Unternehmen, Investoren und politische Entscheidungsträger bei der Navigation durch die Herausforderungen der nachhaltigen Transformation zu unterstützen.

IBAT (Integrated Biodiversity Assessment Tool) bietet Zugang zu weltweit relevanten Biodiversitätsdatenbanken. Das Tool dient der Herleitung standortbezogener naturbezogener Risiken und Informationen zu Schutzgebieten sowie gefährdeten Arten. Die Leistungen umfassen Risiko-Screenings und eine Vielzahl von Berichten.

| Reine Datenanbieter | Anbieter von Risikobewertungen zu Biodiversität | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Anbieter | Thünen-Institut | GBIF (Global Biodiversity Information Facility) | Bloomberg | ENCORE | Sustainable1 | IBAT |

| Hintergrund | Staatliche Organisation | Inter-nationales Netzwerk | Private Organisation | Impact & Risk Assessment Tool | Impact & Risk Assessment Tool | Risk Assessment Tool |

| Kosten | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenpflichtig | Kostenfrei | Kostenpflichtig | Kostenfrei und -pflichtig |

| Angebot | Indikatoren-bericht Biodiversität in Agrar-landschaften |

Verschiedene Datensets Landwirt-schaft & Biodiversität |

Verschiedene Datensets Landwirt-schaft & Biodiversität |

271 öko-nomische Aktivitäten | > 21.000 Unter-nehmen | > 490.000 Datenpunkte |

| Tabelle 3: Benchmarking zu Datenanbietern im Biodiversitätskontext | ||||||

In einer direkten Gegenüberstellung der drei definierten Anbieter zur Unterstützung der Risikobewertung lassen sich Stärken und Schwächen in der Nutzung für Finanzinstitute ableiten. Ebenso ist erkennbar, inwiefern die Tools für die Nutzung des LEAP-Ansatzes der TNFD geeignet sind:

| ENCORE | Sustainable1 | IBAT | |

|---|---|---|---|

| Zielgruppe | Unternehmen, Finanzinstitute | Investoren, Finanzinstitute, Unternehmen | Unternehmen, Finanzinstitute |

| Datenfokus | Abhängigkeiten & Auswirkungen auf Ökosystemleistungen | ESG-Integration inkl. naturbezogener Risiken | Standortbezogene Biodiversitätsdaten |

| Datenquellen | Wissenschaftliche Literatur, UNEP-WCMC, Natural Capital Finance Alliance | Unternehmensberichte, CDP, Satellitendaten, wissenschaftliche Quellen | IUCN Red List, WDPA, Key Biodiversity Areas |

| Räumliche Auflösung | Global, sektorbasiert | Global, sektorbasiert, unternehmensbezogen | Standortgenau (GIS-basiert) |

| Risikotypen | Physisch, Transitionsrisiken, Abhängigkeiten | ESG-Risiken inkl. Biodiversität, Klimarisiken | Physische Risiken (z. B. Nähe zu Schutzgebieten, Artenverlust) |

| Stärken für Banken | Sektorale Risikoanalyse, TNFD-kompatibel | Integration in Finanzanalysen, ESG-Ratings | Standortscreening, Due Diligence |

| Schwächen | Keine Unternehmensdaten, keine Standortdaten | Eingeschränkte Transparenz bei Methodik | Keine Unternehmensdaten, keine Portfolioanalyse |

| Kosten | Kostenlos | Kostenpflichtig (Teil von S&P Global Services) | Teilweise kostenlos, Berichte kostenpflichtig |

| Nutzung für TNFD | Gut geeignet (Abhängigkeiten & Auswirkungen) | Teilweise geeignet (ESG-Risiken, Offenlegung) | Gut geeignet (Standortscreening, STAR-Reports) |

| Tabelle 4: Benchmarking zur Nutzbarkeit für den LEAP-Ansatz der TNFD | |||

Die drei analysierten Tools – ENCORE, Sustainable1 und IBAT – bieten jeweils unterschiedliche Stärken zur Verwendung von Biodiversitätsdaten in der Risikobewertung, Offenlegungspflichten und nachhaltiger Finanzsteuerung.

Insgesamt ergänzen sich die drei Tools in ihrer Funktionalität: ENCORE liefert sektorale Abhängigkeitsanalysen, Sustainable1 bietet unternehmensbezogene ESG-Daten mit Biodiversitätsbezug, und IBAT ermöglicht präzise Standortbewertungen. Für Banken empfiehlt sich daher ein kombinierter Einsatz, um sowohl strategische als auch operative naturbezogene Risiken zu adressieren.

Aktuelle Marktsituation im Datenbezug und in der Datennutzung

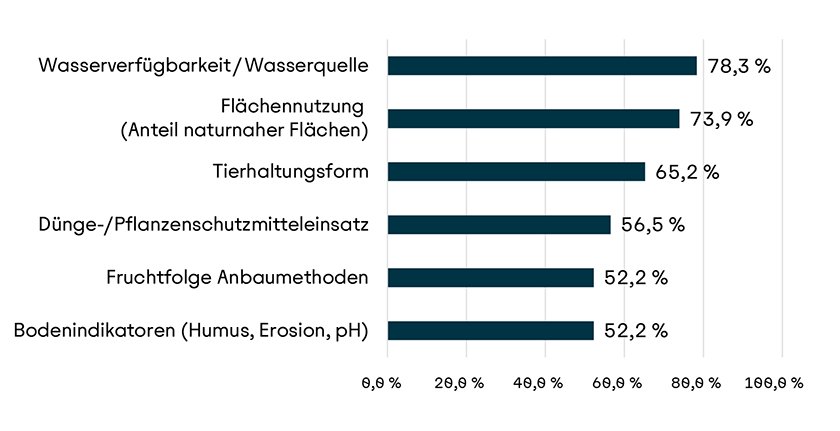

Wir haben im Bankensektor nachgefragt, welche Daten zur Berücksichtigung von naturbezogenen Risiken von landwirtschaftlichen Kreditnehmenden von besonderer Relevanz sind und soweit möglich systematisch abgefragt würden (vgl. Abbildung 10).

Wenn Sie Daten von landwirtschaftlichen Kreditnehmenden systematische abfragen könnten — welche wären für Sie besonders relevant?

Analog zur Einstufung der Wasserknappheit als „sehr relevant“ würden Banken umfangreich Daten zu Wasserverfügbarkeit und -quellen von landwirtschaftlichen Kreditnehmenden abfragen. Das Risiko einer geringeren Wasserverfügbarkeit ist ein Beispiel der hohen Interkonnektivität von klima- und naturbezogenen Risiken. So hängt diese Ökosystemleistung zum einen von der Niederschlagsmenge und zum anderen von der Wasserhaltekapazität des Bodens ab. Die von den Banken als hoch eingeschätzte Relevanz der Wasserverfügbarkeit resultiert vermutlich auch aus dem bisherigen Fokus auf Klimarisiken.

„Die Wasserverfügbarkeit ist ein klarer Risikofaktor, insbesondere im Hinblick auf die Wasserrahmenrichtlinie und die Bewässerungsrechte einzelner Kulturen wie Spargel. Hier sind sowohl kartografische Daten als auch betriebliche Angaben entscheidend. Die Tierhaltungsform ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, da sie Rückschlüsse auf Nährstoffkreisläufe, Marktdiversifikation und Emissionspotenziale zulässt.“

Dr. Elke Plaas

Senior Research Scientist

Thünen-Institut

Ebenfalls relevant sind für nahezu 75 % der Banken Daten zur Flächennutzung ihrer landwirtschaftlichen Kreditnehmenden. Dies steht im Einklang mit dem für wesentlich befundenen Risiko der Bodendegradierung und Erosion. Im Gegensatz dazu sieht über die Hälfte der Banken Bodenindikatoren nicht als relevante Datenpunkte für die Messung von Risiken im Biodiversitätskontext an. Informationen zu Anbaumethoden sowie zum Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden haben für nur rund die Hälfte der Banken eine Relevanz für ein zielgerichtetes Risikoassessment.

Die aktuelle Datenlage ist jedoch ein wesentliches Hindernis für die Berücksichtigung naturbezogener Risiken in der Steuerung und in Entscheidungsprozessen bei der Kreditvergabe. Belastbare Daten sind die Grundlage für eine Quantifizierung von Biodiversität und somit für eine Berücksichtigung der Risiken erforderlich.

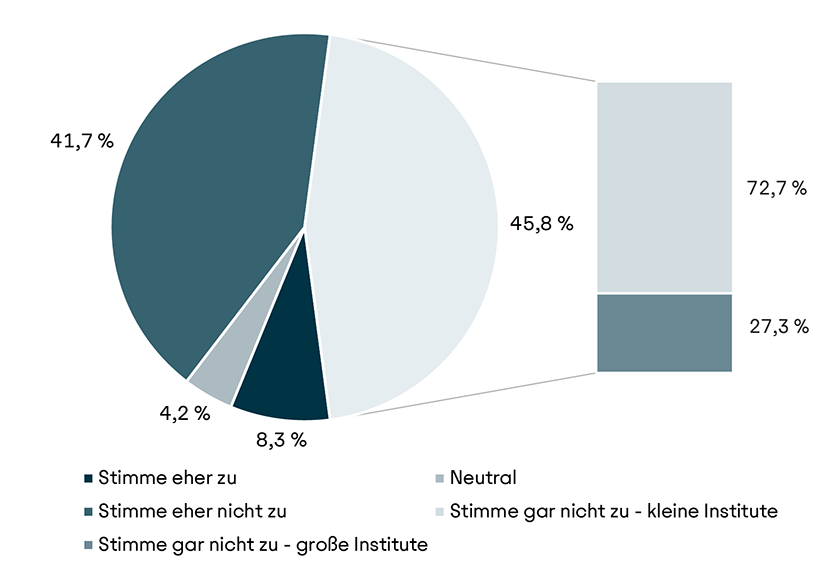

Wie bewerten Sie die Aussage „Die Datenlage ist ausreichend“ im Biodiversitätskontext?

Keines der von uns befragten Institute hält die Datenlage zur Erfassung von naturbezogenen Risiken im eigenen Risikomanagement aktuell für vollumfänglich. Gerade kleinere Institute sehen die Datenlage als sehr unzureichend und schlechter an als große Bankhäuser. Dies lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass große Institute zumeist diversifizierte Nachhaltigkeits- und ESG-Bereiche haben. Ihnen stehen mehr personelle und budgetäre Ressourcen zur Verfügung, um eigenständig Projekte und Lösungsansätze zu verfolgen.

Ein Großteil der Banken sieht ebenfalls Probleme in der Vergleichbarkeit von Daten, die von unterschiedlichen Quellen zur Verfügung gestellt werden. Zudem geht aus unserer Umfrage hervor, dass auf Ebene der Kreditnehmenden keine standardisierten und vergleichbaren Daten für die Banken ausgewertet werden können, um finanzielle Auswirkungen zu quantifizieren. Über 70 % der befragten Institute haben der Aussage „Daten aus verschiedenen Quellen sind vergleichbar“ nicht zugestimmt. Zudem wird den Aussagen „Marktgängige Metriken und Benchmarks fehlen“ und „Es fehlen standardisierte Bewertungsansätze/Rahmenwerke“ insgesamt eher zugestimmt.

Von den Banken, die angeben, keine Rahmenwerke wie TNFD und dessen LEAP-Ansatz oder SBTN zu nutzen, stimmen 60 % der Aussage zu fehlenden Rahmenwerken deutlich zu. Dies sind vor allem kleinere Bankinstitute mit einer Bilanzsumme unter 30 Mrd. Euro. Da es sich dabei jedoch vor allem um die regionalen Finanzierer des Agrarsektors mit einem engen Kontakt zu ihren Kreditnehmenden handelt, scheinen die bisherigen Rahmenwerke, Indikatoren und Messgrößen noch keine adäquate Lösung für das Assessment regionaler Portfolien und kleinerer landwirtschaftliche Betriebe anbieten zu können.

„Aktuell greifen wir im Standardprozess der Kreditvergabe auf den sogenannten Rückfallwert des ESG-Scores zurück. Eine weitergehende Individualisierung erfolgt nur dann, insofern eine hausinterne Anweisung besteht – was in der Praxis zumeist nicht der Fall ist.

Das bedeutet: Wenn der Rückfallwert vorliegt und keine zusätzliche Vorgabe zur Individualisierung existiert, bleibt es bei diesem Wert.“

Doreen Karger

Referentin Marktfolge Aktiv

Kreissparkasse Diepholz